Pour quelles raisons ne parvient-on pas à bâtir la paix au Moyen-Orient ?

Publié le 31/03/2025

Extrait du document

«

III- Objet de travail conclusif – Le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de

paix impliquant des acteurs internationaux (étatiques et non étatiques)

Pb : Pour quelles raisons ne parvient-on pas à bâtir la paix au Moyen-Orient ? (ppt pour

plan et documents)

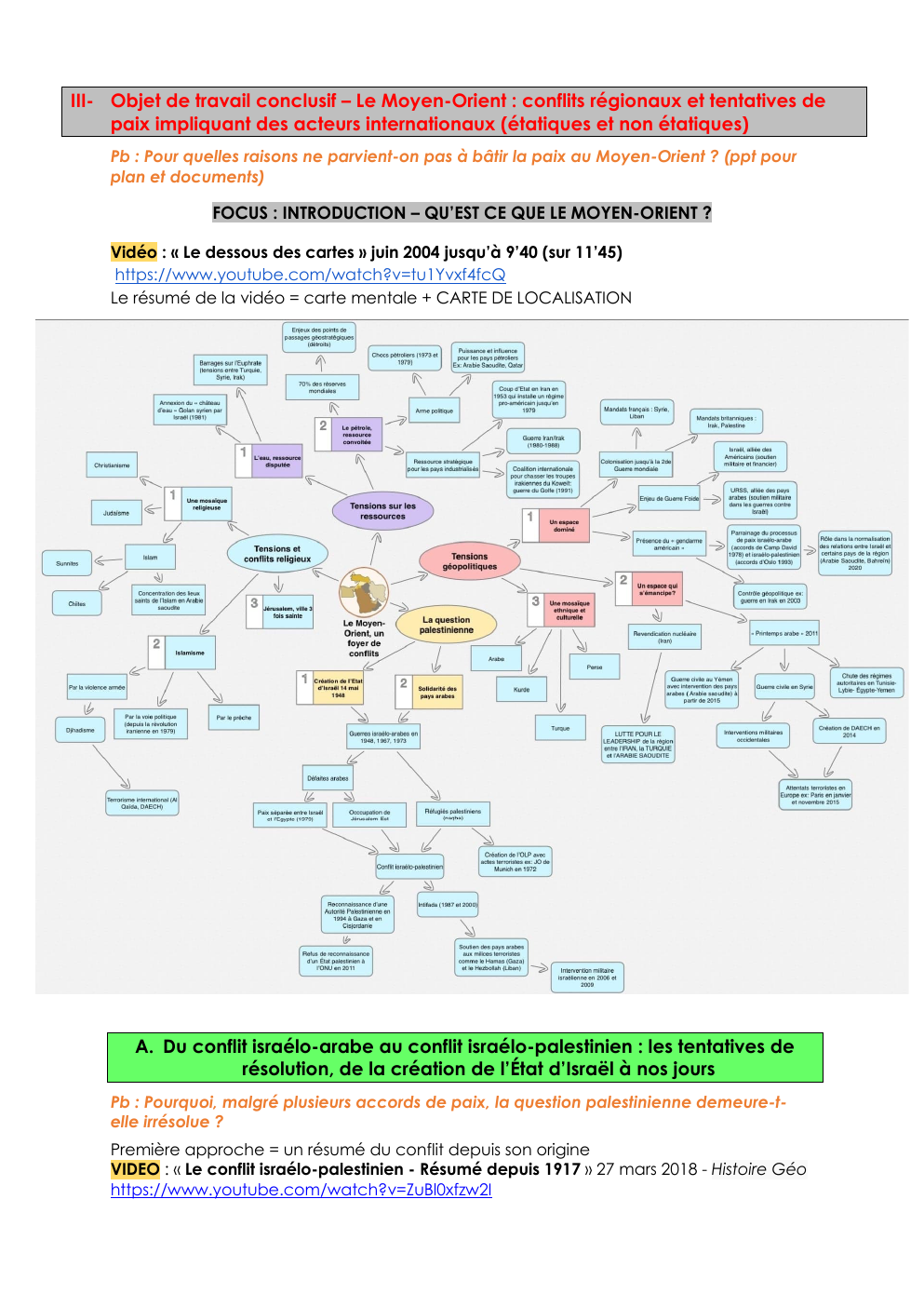

FOCUS : INTRODUCTION – QU’EST CE QUE LE MOYEN-ORIENT ?

Vidéo : « Le dessous des cartes » juin 2004 jusqu’à 9’40 (sur 11’45)

https://www.youtube.com/watch?v=tu1Yvxf4fcQ

Le résumé de la vidéo = carte mentale + CARTE DE LOCALISATION

A.

Du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien : les tentatives de

résolution, de la création de l’État d’Israël à nos jours

Pb : Pourquoi, malgré plusieurs accords de paix, la question palestinienne demeure-telle irrésolue ?

Première approche = un résumé du conflit depuis son origine

VIDEO : « Le conflit israélo-palestinien - Résumé depuis 1917 » 27 mars 2018 - Histoire Géo

https://www.youtube.com/watch?v=ZuBl0xfzw2I

1.

De 1947 à 1973, un conflit israélo-arabe sans résolution

Les faits : Jusqu’aux années 1970, les guerres contre Israël sont menées par ses voisins

arabes qui refusent de reconnaître son existence : ce sont des conflits inter-étatiques, qui

se soldent par une victoire nette de l’armée israélienne (= Tsahal).

Le 29 novembre 1947, l’ONU adopte un plan de partage de la Palestine, territoire

auparavant sous mandat britannique : il est prévu la création d’un État juif, d’un État

arabe et un statut international pour Jérusalem.

Cette décision est inspirée du sionisme

(doctrine politique théorisée en 1896 par Théodore Herzl, prônant l’implantation en

Palestine d’un foyer national juif) et a été motivée par la volonté de nombreux Juifs de

quitter l’Europe après le génocide nazi.

Toutefois les États arabes rejettent ce plan imaginé

par les vainqueurs de la 2èGM : en effet, les Palestiniens, ne récupèreraient que 45% du

territoire initial alors qu’ils sont majoritaires (1,4 million d’Arabes = 64%/ 650 000 juifs = 31,5%).

Cette création est l’une des premières décisions fortes de l’ONU (résolution 181).

Sensée

apporter la sécurité à un peuple persécuté (les Juifs), elle provoque l’éclatement de la

guerre entre Juifs et Arabes de Palestine.

Dès lors, 3 guerres se succèdent :

- la guerre israélo-arabe de 1948-1949 : En 1948, le mandat britannique sur la Palestine

prend fin.

L’État d’Israël est proclamé le 14 mai par David BEN GOURION.

Les États arabes

attaquent alors Israël mais ils perdent.

Ainsi,

§ l’armistice de 1949 permet à Israël de gagner des territoires par rapport à ceux qui

lui avaient été attribués par l’ONU en 1947 (77% du territoire, contre 55% prévus

initialement).

§ de nombreux Palestiniens se réfugient dans les pays arabes voisins c’est la nakba

(« catastrophe » en arabe)

§ aucun Etat palestinien ne voit le jour : les territoires qui devaient former l’État arabe

de Palestine sont annexés (la Cisjordanie par la Jordanie, et la bande de Gaza par

l’Égypte).

L’ONU ne parvient pas à apaiser ces tensions, (contexte de Guerre froide) et le conflit se

conclut par la victoire militaire d’Israël.

- la guerre des Six Jours en 1967 : Israël mène une guerre « préventive » victorieuse contre

ses voisins arabes qui empêchaient la circulation des bateaux israéliens en bloquant le

détroit de Tiran.

Israël occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan et

Jérusalem-Est puis débute sa politique de colonisation (implantation de communautés

juives dans les territoires palestiniens).

L’ONU demande le retrait des territoires conquis

(résolution 242) mais Israël refuse.

La Guerre des Six Jours est essentielle car elle porte en

elle les germes des tensions actuelles entre Israël et les Palestiniens.

Cette occupation

illégale des territoires initialement prévus pour les Arabes Palestiniens, ajoutée aux défaites

successives des pays arabes contre Israël encouragent le développement d’un

nationalisme palestinien indépendant.

Ce nationalisme est incarné par « l’Organisation

de Libération de la Palestine » (OLP) et son chef Yasser ARAFAT.

- la guerre du Kippour en 1973 : L’Égypte et la Syrie attaquent Israël par surprise, le jour de

la fête du Kippour, le 6 octobre 1973 pour récupérer les territoires perdus en 1967.

L’aide

des États-Unis permet à Israël de repousser les assaillants et de gagner des territoires

supplémentaires : Israël occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan et le

sud du Liban.

Les pays arabes, en représailles de l’aide des Occidentaux à Israël,

décident, au sein de l’OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole) d’augmenter

le prix du baril de pétrole, provoquant le 1er choc pétrolier.

La pression internationale

oblige à la négociation et à la recherche d’un apaisement dans la région…

2.

Depuis 1973, un conflit israélo-palestinien sans solution

a) Les principales étapes du conflit israélo-palestinien

ÉTAPE 1 (70’s-80’s)

è En septembre 1978, la signature des accords de Camp David (aux États-Unis) entre

Israël et l’Égypte inaugure la paix qui se concrétise en 1982 : l’Égypte reconnaît l’existence

d’Israël, qui lui restitue le Sinaï.

Ce traité consacre aussi les États-Unis comme médiateurs

pour pacifier la région, au détriment de l’ONU, et se solde par un « traité de paix » selon

une logique westphalienne.

D’autre part, l’Égypte est exclue de la Ligue arabe (organisation régionale fondée en 1945

et regroupant tous les États d’Afrique du nord, du Proche et du Moyen Orient), mettant fin

au panarabisme et aux guerres lancées par les pays arabes contre Israël.

De plus, le

président égyptien Sadate est assassiné par des islamistes en 1981.

A partir des années 1970, les guerres se recentrent sur la question palestinienne (même si

quelques conflits interétatiques demeurent comme au Liban).

Israël est en conflit avec

des acteurs politiques palestiniens, sans État (OLP, et Hamas à partir de 1987).

L’OLP exige dès sa création en 1964 :

- la libération des territoires occupés depuis 1967

- la création d’un État palestinien uni

- le retour des Palestinien réfugiés dans les États voisins

- et elle refuse de reconnaître Israël.

L’OLP pratique la guérilla et le terrorisme à partir des camps de réfugiés de Jordanie et du

Liban.

Cela créé des tensions et déstabilise encore plus fortement la région : par exemple

en 1970, la Jordanie chasse de force les combattants de l’OLP, en faisant des milliers de

morts.

Pour faire entendre leur voix, les Palestiniens organisent des attentats qui ont un

retentissement international : JO Munich 1972, détournements d’avions, prise d’otages…

ÉTAPE 2 (90’s-2000’s)

è En 1987, éclate la première intifada, c’est un soulèvement des Palestiniens de la

bande de Gaza et de la Cisjordanie contre l’armée israélienne :

Quels sont les faits ? - Ce conflit est asymétrique : l’intifada ou « guerre des pierres » voit

l’implication de la population palestinienne, soutenue par l’OLP et le Hamas (mouvement

de résistance islamiste fondé en 1987).

Elle fait suite à un accident à Gaza, ayant tué 4

Palestiniens.

L’armée Israélienne intervient.

Le conflit larvé s’étale sur 6 ans et aboutit à la

mort de 1 100 civils palestiniens (et 104 morts côté israélien).

Quelles sont les conséquences internationales ? - L’image d’Israël est ternie, l’ONU

condamne sa politique dans une résolution et l’OLP en profite pour lancer une vaste

offensive diplomatique à l’international, dans l’espoir de faire entendre ses revendications.

Quelle en est la résolution ? - En 1993, sous l’impulsion des États-Unis, les accords d’Oslo

sont signés entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le 1er ministre israélien : ils prévoient la mise

en place d’une Autorité palestinienne (sans le statut d’État) possédant des pouvoirs en

matière d’éducation, de santé et de police sur la bande de....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Corrigé Guerre et tentatives de paix au Moyen Orient depuis 1948 : pourquoi les conflits ici ne semblent-ils déboucher que sur des paix négatives ?

- Guerre et paix au Moyen Orient depuis 1948

- l'europe et le moyen orient en 1923

- le moyen orient qui modifie les équilibres, économiques et politiques

- Moyen Orient conflits hggsp