La logique ?

Publié le 15/05/2020

Extrait du document

«

Définition des termes du sujet:

LOGIQUE: a) Comme nom, science des lois de la pensée.

b) Comme adjectif, se dit d'un discours dans lequel les arguments s'enchaînent de façon cohérente.

La science des inférences valides

Comment reconnaître le « bon » du « mauvais » dialogue ? débusquer les raisonnements trompeurs ? L'accord del'interlocuteur ne suffit pas : il peut naître d'un malentendu ou de la séduction d'un argument qui n'en est pas moinsfallacieux.C'est cette réflexion sur les lieux communs de tout discours qu' Aristote a été le premier à mener à bien et qu'on connaît sous le nom de « logique ».

La logique est la science des inférencesvalides.

En ce sens, bien que, pour Aristote, elle doive être un instrument auservice de la connaissance des choses (les oeuvres logiques d'Aristote noussont parvenues sous le nom d'Organon, qui signifie « instrument »), la logiqueest purement formelle : elle ne s'occupe pas de la vérité des propositions,mais de la validité du raisonnement qui les enchaîne et qui rend la conclusionnécessaire.La logique fournit donc les règles en vertu desquelles on peut raisonnercorrectement et éviter les sophismes et les paralogismes, c'est-à-dire lesinférences non valides.

En ce sens, c'est une discipline normative.Depuis Aristote jusqu'au XIXe siècle, la logique a surtout été envisagéecomme un instrument formel permettant de « bien » raisonner dans noslangues naturelles (grec, français...).

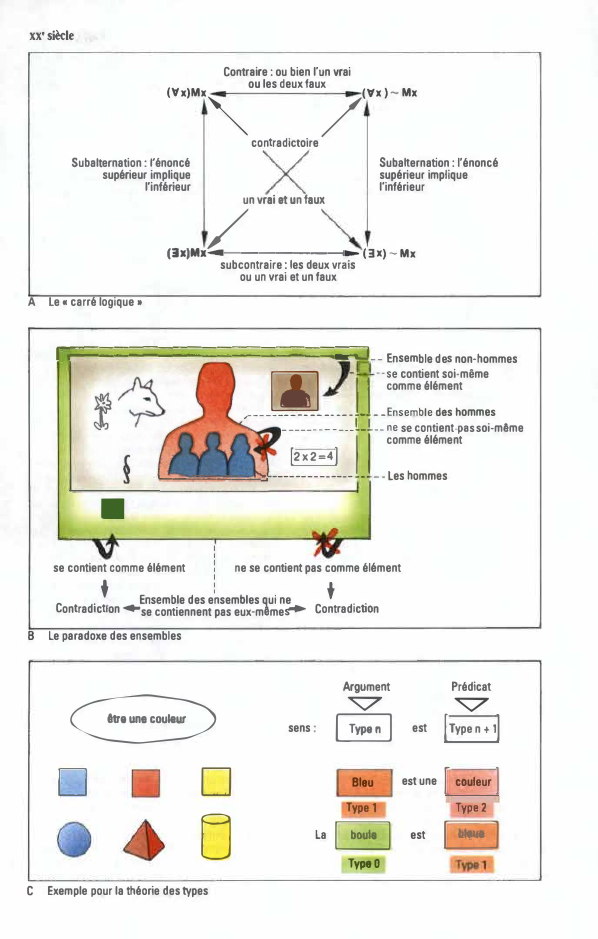

A partir du XIXe siècle cependant, elleévoluera vers les mathématiques en devenant une langue symbolique régiepar des règles de calcul.

Elle achève, ce faisant, de s'affranchir de toutrapport au réel comme au contenu sémantique des phrases.

Le syllogisme

Le syllogisme, dont Aristote distingue douze figures, est une forme deraisonnement qui, à partir de propositions données (les prémisses), établit une conclusion nécessaire — sans recourir à d'autres éléments que les données de départ — grâce à un terme moyenqui unit les deux extrêmes, c'est-à-dire les termes de plus petite et de plus grande extension.

Soit l'exemple :Tous les hommes sont mortels (prémisse majeure)Tous les philosophes sont des hommes (prémisse mineure)Donc tous les philosophes sont mortels (conclusion).

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Karl Popper - La logique de la decouverte scientifique

- Technicien des services culturels et des bâtiments de France Exercices de raisonnement et de logique

- Suffit-il d'être logique pour être raisonnable ?

- La logique n'est-elle pas un obstacle au savoir ?

- KANT logique