« Ma Bohème » Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud Analyse linéaire

Publié le 26/03/2025

Extrait du document

«

Texte du parcours « Émancipations créatrices »

« Ma Bohème »

Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud

Analyse linéaire

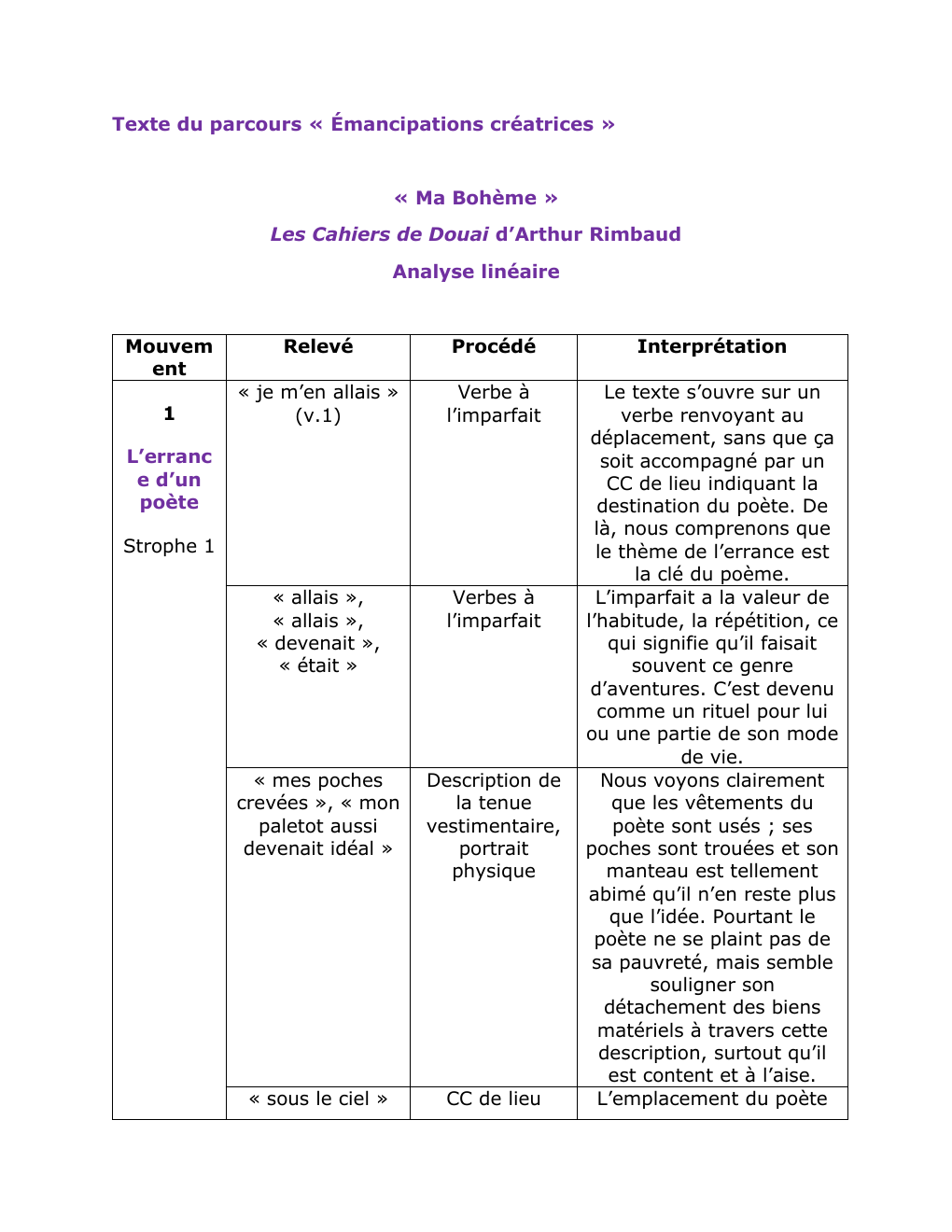

Mouvem

ent

1

Relevé

Procédé

Interprétation

« je m’en allais »

(v.1)

Verbe à

l’imparfait

« allais »,

« allais »,

« devenait »,

« était »

Verbes à

l’imparfait

« mes poches

crevées », « mon

paletot aussi

devenait idéal »

Description de

la tenue

vestimentaire,

portrait

physique

« sous le ciel »

CC de lieu

Le texte s’ouvre sur un

verbe renvoyant au

déplacement, sans que ça

soit accompagné par un

CC de lieu indiquant la

destination du poète.

De

là, nous comprenons que

le thème de l’errance est

la clé du poème.

L’imparfait a la valeur de

l’habitude, la répétition, ce

qui signifie qu’il faisait

souvent ce genre

d’aventures.

C’est devenu

comme un rituel pour lui

ou une partie de son mode

de vie.

Nous voyons clairement

que les vêtements du

poète sont usés ; ses

poches sont trouées et son

manteau est tellement

abimé qu’il n’en reste plus

que l’idée.

Pourtant le

poète ne se plaint pas de

sa pauvreté, mais semble

souligner son

détachement des biens

matériels à travers cette

description, surtout qu’il

est content et à l’aise.

L’emplacement du poète

L’erranc

e d’un

poète

Strophe 1

(v.3)

est identifié ; il est dans la

nature, mais en même

temps, c’est un lieu qui

n’est pas précis, d’où

l’insistance sur le thème

du vagabondage.

Rimbaud

interpelle la muse et

« Muse »

Apostrophe

ème

se met à son service, il

« ton féal »

2

pers.

du

confirme

donc son identité de

sing.

poète.

Toutefois, il tutoie la

muse qui est une divinité.

Cela suppose in lien de

familiarité.

Là nous voyons la

relation spéciale que Rimbaud

à la poésie.

Cette interjection renvoie au

« Oh là là ! » (v.

Interjection

plaisir qu’éprouve Rimbaud

4)

dans l’errance.

En dépit de sa

pauvreté, il savoure chaque

instant d’errance dans la

nature.

Cette

phrase

confirme son

Que d’amours

Phrase

plaisir qui nait d’une joie

splendides j’ai

exclamative

retrouvée

dans la rêverie,

rêvées !»

donc le détachement de la

réalité.

TRANSITION : Au terme de cette strophe, le poète est donc libéré d’un

point de vue physique puisqu’il erre dans la nature, d’un point de vue

matériel puisqu’il est insouciant de sa pauvreté, mais aussi d’un point de

vue moral puisqu’il s’abandonne à la rêverie.

« culotte »,

connotation

Le poète poursuit avec

2

« large trou »

l’idée de la pauvreté sur

(v.5)

une tonalité grotesque,

La

propre à l’insouciance de

création

l’adolescence.

poétique

« Petit-Poucet

Métaphore

Rimbaud se compare à un

rêveur » (v.

6)

personnage d’un conte

Strophes

merveilleux.

Il se

2, 3

reconnait poète précoce et

souligne son attachement

à sa jeunesse, à la rêverie

infantile, qui l’emmène

vers un monde

merveilleux.

Cette métaphore fait

également écho aux

problèmes familiaux de

Rimbaud et à sa mauvaise

relation à sa mère,

puisque le Petit Poucet est

celui qui est abandonné

par ses parents.

« des rimes »

Rejet

Mise en valeur de la

poésie par le biais du

rejet.

C’est une poésie qui

nait de la « course » donc

du vagabondage.

En plus, les rimes sont

« rejetées » un peu de la

même manière dont le

Petit Poucet jette ses

cailloux… c’est donc une

mise en valeur de la

métaphore (rimescailloux).

« à la GrandeCC Lieu

Le fait de choisir la

Ourse »

constellation de la GrandeOurse pour auberge

signifie qu’il n’a

pratiquement pas

d’auberge… il dort à la

belle étoile, dans la

nature.

En outre, Rimbaud

met en valeur de nouveau

le thème de l’errance vu

que la Grande-Ourse est

connue pour être le repère

principal des voyageurs.

« Mes étoiles au

Personnification

Les étoiles sont

ciel avaient un

comparées à des femmes

doux frou-frou »

vêtues de robes qui

(v.

8)

foisonnent.

+ L’emploi du

déterminant possessif

« mon », il s’approprie les

étoiles, comme si la

nature lui appartient.

Il

est en fusion avec la

nature.

« et je les

écoutais assis au

bord des routes »

(v.

9)

Enjambement

Dans un sonnet classique,

les tercets doivent

s’opposer du point de vue

thématique aux quatrains,

or, ici, le 1er tercet

commence par un

enjambement qui le lie

thématiquement au

quatrain qui le précède.

On voit donc que Rimbaud

se permet une marge de

liberté au niveau de la

prosodie.

La personnification des

étoiles est prolongée

jusqu’à la troisième

strophe.

+ synesthésie

(correspondance des sens)

puisqu’il entend les

étoiles, donc c’est une

correspondance entre la

vision et l’ouïe.

« Ces bons soirs

CC temps

Le mois de septembre

de septembre »

correspond à la date de sa

première fugue.

Au niveau

symbolique, c’est le mois

des vendanges, la récolte

du raisin pour la

préparation du vin.

« des gouttes de

comparaison

La rosée le désaltère et lui

rosée à mon

donne même de la joie et

front, comme un

de l’énergie, tel un vin.

Là

vin de vigueur »

également il y a

synesthésie entre le

toucher et le goût.

Cette figure permet

également de confirmer la

comparaison de la nature

à une auberge (v.

7) qui

accueille et offre des

boissons.

Transition : Rimbaud s’évade dans la nature pour créer de la poésie, c’est

pourquoi son art se veut également libre et refuse les contraintes imposées

par les règles et les conventions.

3

Une

liberté

poétique

« où rimant au

milieu des

ombres

fantastiques »

Enjambement

Strophe 4

« où rimant....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- analyse linéaire de « Alchimie du verbe » d’Arthur Rimbaud.

- Arthur Rimbaud, « Vénus anadyomène », Les Cahiers de Douai, 1870, EAF

- Les ponts, Arthur Rimbaud : analyse linéaire

- Présentation des cahiers de douai de Rimbaud

- analyse linéaire "Le Mal" de Rimbaud