INNOCENT III (Jean Lothaire de Segni)

INNOCENT III (Jean Lothaire de Segni). Né vers 1160 à Gavignano, près de Segni, mort à Pérouse le 16 juillet 1216. Descendant

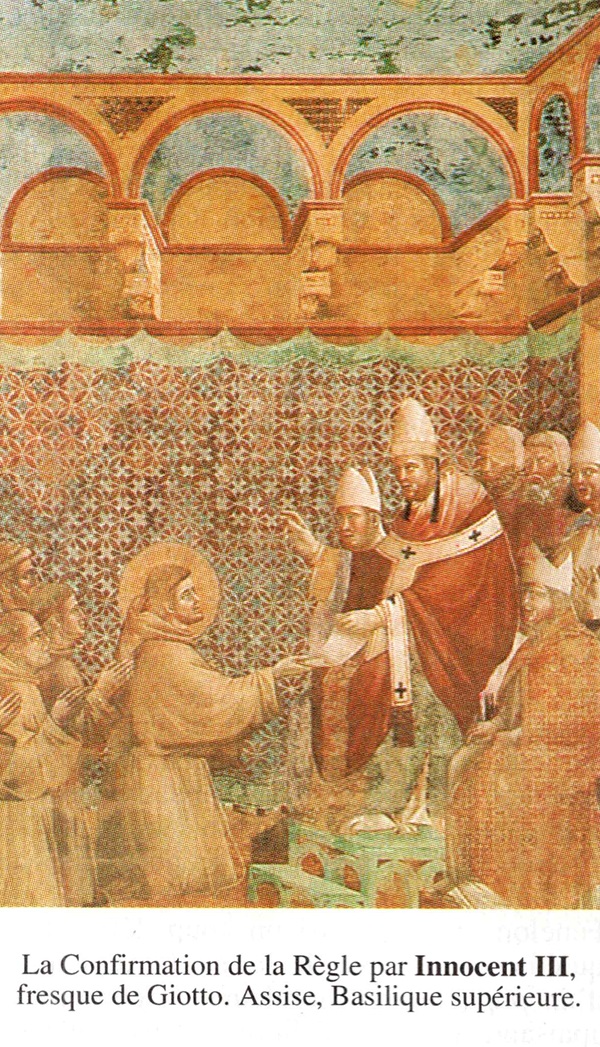

d'une illustre famille romaine, il fut tout d'abord instruit par des moines, puis envoyé dans les deux plus grands centres culturels qui existaient à l'époque : à Paris, tout d'abord, où il approfondit ses connaissances littéraires et acquit de solides notions de théologie; puis a Bologne où il étudia le droit, ce qui devait influer grandement sur sa conduite et sur son caractère, et lui permettre d'entamer toutes sortes de controverses (à propos de la supériorité du pouvoir spirituel, et des rapports que les autorités religieuses devaient entretenir avec les autorités civiles). Une fois ses études achevées, il fait partie de la Curie romaine, sans doute avant 1185; sous-diacre en 1187, il est élu cardinal diacre par Clément III dès 1190. Ses activités diverses, activités qui se rapportaient surtout aux affaires juridiques, ne l'empêchèrent point toutefois d'écrire des oeuvres brèves, dont la plus importante est un opuscule sur la théologie et l'ascétisme : Du mépris du monde. A la mort de Célestin III, le 8 janvier 1198, Jean Lothaire de Segni fut élu pape et prit le nom d'innocent III. Pendant dix-huit ans, Innocent III ne perdit pas de vue les deux objectifs qu'il s'était proposé d'atteindre : la croisade et la réforme de l'Église. Au vrai, la quatrième croisade est le fruit de son activité inlassable; elle s'embarqua en 1202, mais se dirigea sur Constantinople, de sorte qu'elle n'atteignit pas les Lieux Saints. Par ailleurs, Innocent III mena avec rigueur la lutte contre les hérétiques et surtout contre les Albigeois (Cathares et Vaudois) et dirigea la « croisade des Albigeois » (1209-12). Il accorda sa protection aux dominicains et aux franciscains. Dès 1198, il avait résolu d'occuper une grande partie de l'Italie centrale pour garantir la sécurité de l'Eglise romaine; et en 1213, l'Angleterre et l'Irlande se rattachaient au siège apostolique en qualité de nations vassales. Enfin, au cours du IVe Concile de Latran, ouvert le 1er novembre 1215, il fut question d'une nouvelle croisade et de réformes dans la législation ecclésiastique, l'administration et la discipline. Pendant les derniers temps de sa vie, Innocent III ne cessa point d'organiser cette nouvelle croisade. Il mourut en pleine vigueur, après un pontificat chargé d'événements, de reformes pertinentes, et où il avait fait preuve d'une fermeté et d'une continuité de vue hors du commun.

INNOCENT III (Jean Lothaire de Segni). Né vers 1160 à Gavignano, près de Segni, mort à Pérouse le 16 juillet 1216. Descendant

d'une illustre famille romaine, il fut tout d'abord instruit par des moines, puis envoyé dans les deux plus grands centres culturels qui existaient à l'époque : à Paris, tout d'abord, où il approfondit ses connaissances littéraires et acquit de solides notions de théologie; puis a Bologne où il étudia le droit, ce qui devait influer grandement sur sa conduite et sur son caractère, et lui permettre d'entamer toutes sortes de controverses (à propos de la supériorité du pouvoir spirituel, et des rapports que les autorités religieuses devaient entretenir avec les autorités civiles). Une fois ses études achevées, il fait partie de la Curie romaine, sans doute avant 1185; sous-diacre en 1187, il est élu cardinal diacre par Clément III dès 1190. Ses activités diverses, activités qui se rapportaient surtout aux affaires juridiques, ne l'empêchèrent point toutefois d'écrire des oeuvres brèves, dont la plus importante est un opuscule sur la théologie et l'ascétisme : Du mépris du monde. A la mort de Célestin III, le 8 janvier 1198, Jean Lothaire de Segni fut élu pape et prit le nom d'innocent III. Pendant dix-huit ans, Innocent III ne perdit pas de vue les deux objectifs qu'il s'était proposé d'atteindre : la croisade et la réforme de l'Église. Au vrai, la quatrième croisade est le fruit de son activité inlassable; elle s'embarqua en 1202, mais se dirigea sur Constantinople, de sorte qu'elle n'atteignit pas les Lieux Saints. Par ailleurs, Innocent III mena avec rigueur la lutte contre les hérétiques et surtout contre les Albigeois (Cathares et Vaudois) et dirigea la « croisade des Albigeois » (1209-12). Il accorda sa protection aux dominicains et aux franciscains. Dès 1198, il avait résolu d'occuper une grande partie de l'Italie centrale pour garantir la sécurité de l'Eglise romaine; et en 1213, l'Angleterre et l'Irlande se rattachaient au siège apostolique en qualité de nations vassales. Enfin, au cours du IVe Concile de Latran, ouvert le 1er novembre 1215, il fut question d'une nouvelle croisade et de réformes dans la législation ecclésiastique, l'administration et la discipline. Pendant les derniers temps de sa vie, Innocent III ne cessa point d'organiser cette nouvelle croisade. Il mourut en pleine vigueur, après un pontificat chargé d'événements, de reformes pertinentes, et où il avait fait preuve d'une fermeté et d'une continuité de vue hors du commun.

? « La gloire de ses actions remplit la ville du monde et le monde. » L'auteur des Gesta d'innocent III, XIIIe siècle. ? « La personnification la plus complète et la plus resplendissante de la Papauté au Moyen Age. » Hurter.

Innocent III, Lotario dei Conti di Segni (Anagni 1160-Pérouse 1216); pape [1198-1216].

L’un des plus grands papes du Moyen Age, I. est à la fois un administrateur hors pair, un théologien et un théoricien qui systématise les doctrines de ses prédécesseurs en argumentant la théocratie pontificale, un styliste aussi qui donne une forme admirable à une pensée plus nuancée que l’interprétation de ses successeurs jusqu’à Boniface VIII. En bref, un homme qui concentre en lui les acquits du XIIe siècle théologique et juridique et les promesses du xiiie siècle codificateur. Né vers 1160 dans la famille comtale de Segni, au sud de Rome, rattaché par sa mère à la noblesse romaine (Scotti), il étudie la théologie à Paris et, plus rapidement, le droit à Bologne. Promu cardinal en 1190 par son oncle Clément III, il occupe une place en vue à la Curie. Il est élu pape, en pleine force de l’âge, le 8 janvier 1198 (consacré le 22 févr.). Réorganisateur de l’administration pontificale (Chambre pour les finances ; Chancellerie pour les actes, qui reçoivent un enregistrement systématique dès sa première année de pontificat), I. multiplie les décrétales dont il donne une compilation officieuse, envoyée par ses soins à l’université de Bologne, ouvrant la voie aux collections officielles {Liber extra de son neveu Grégoire IX, 1234) et consacrant la position supérieure du pape en matière canonique. Juriste, L est plus encore juge et reçoit, à la Curie, le sobriquet de « second Salomon » : mais c’est plutôt un héritage du passé, car l’affluence des affaires contraindra bientôt ses successeurs à étoffer l’administration judiciaire centrale, confiée à des auditeurs spécialisés. I. organise aussi l’administration des États pontificaux d’Italie centrale, où des recteurs aux vastes pouvoirs sont mis en place, où des serments de fidélité sont exigés de la population, où un double réseau, féodo-vassalique et castrai, tente de mieux mailler le territoire, mais où les nobles et les communes comme Perugia et Assise mènent une agitation difficile à calmer. Aussitôt consacré, I. est confronté au problème épineux des relations avec le souverain de Germanie et de la dévolution de la couronne impériale. Pour comprendre l’action d’L, il faut lire sans schématisme sa définition de la théocratie : loin des excès de Boniface VIII, I., qui définit le pape comme « vicaire du Christ » (et non plus seulement « vicaire de Pierre »), estime que deux pouvoirs doivent mener la chrétienté, le pouvoir impérial et le pouvoir pontifical. Loin de chercher une suprématie du second sur le premier, I. veut les voir associés « comme la Lune l’est au Soleil » (le pouvoir impérial recevant sa lumière du pape). Il est intransigeant sur le droit pontifical à attribuer la couronne impériale à l’élu dont il aura évalué les qualités morales : la limite est donc fragile avec une intrusion dans l’élection du « roi des Romains » dans une Germanie aussi rétive qu’instable. Le problème est compliqué par le statut de la ville de Rome et des Etats pontificaux, pour lesquels les papes, depuis Hadrien Ier, veulent un protecteur, alors que les empereurs, depuis Otton Ier et Frédéric Ier, prétendent y exercer une autorité supérieure. Le problème est encore compliqué par les rivalités entre compétiteurs : deux prétendants se manifestent, Philippe de Souabe et Otton IV de Brunswick, tous deux élus en 1198, sans compter le jeune Frédéric IL Le pape, protecteur du dernier comme roi de Sicile depuis la mort de sa mère Constance (28 nov. 1198), temporise et soutient alternativement celui qui fait peser le moins de menaces sur les États pontificaux. Il reconnaît Otton IV en 1201, se repent bientôt devant l’hostilité de celui-ci, et penche pour Philippe de Souabe, jusqu’à l’assassinat de ce dernier en 1208. Contraint de couronner Otton (4 oct. 1209), I. est menacé par son agressive politique territoriale et finit par l’excommunier (janv. 1210). Il soutient alors Frédéric II dont il approuve l’élection comme antiroi de Germanie (déc. 1212) et reçoit en échange des promesses (Bulle d’or d’Eger, 12 juill. 1213). Les successeurs d’L se repentiront à leur tour de ce choix, mais y en a-t-il alors d’autres ? On lit la même politique et la même éthique, à la fois chrétienne et féodale, dans les rapports tumultueux avec l’Angleterre. Une élection contestée à l’archevêché de Canterbury suscite un conflit avec le roi d’Angleterre Jean sans Terre, contre qui I. manie l’interdit (1208) et l’excommunication (1209). Mais une fois que Jean, aux abois dans son conflit avec Philippe Auguste, a mis le royaume sous la protection pontificale et lui-même dans la position de vassal, I. le défend, aussi bien en contribuant à l’échec de l’installation du prince français Louis comme roi d’Angleterre qu’en permettant à Jean de revenir sur la Magna carta extorquée par ses barons révoltés. L’Irlande, avec l’Angleterre, l’Aragon, le Portugal, la Pologne deviennent eux aussi fiefs du Saint-Siège. Ligne de conduite identique face au problème albigeois, dissocié autant que possible du problème politique du comté de Toulouse. Intransigeant dans la lutte contre l’hérésie, favorisée au plan juridique par l’assimilation de l’hérésie au crime de lèse-majesté et par la modernisation de la procédure (décrétale Vergentis du 25 mars 1199), I. veut, face à Simon de Montfort, faire respecter tous les droits de Raimond VI de Toulouse à se défendre. Dans les faits, I. peine à tempérer l’ardeur de certains de ses légats comme l’ambition des barons du Nord. L’échec est encore plus visible avec la croisade qu’il veut mettre sur pied pour reconquérir Jérusalem, tombée en 1187. La quatrième croisade, partie de Venise en 1202, est vite détournée de son but, en dépit des censures pontificales. D’abord utilisée pour reprendre des positions vénitiennes en Dalmatie (Zara/Zadar), elle s’enlise bientôt dans les méandres des rivalités dynastiques byzantines avant d’installer les Occidentaux (« Latins ») eux-mêmes dans l’empire de Constantinople, à la tête duquel les croisés portent le comte de Flandre Baudouin IX (9 mai 1204). Le pape est contraint de suivre le mouvement, espérant ainsi sauver ce qui peut l’être des projets d’union avec l’Église grecque et faire de l’Empire latin une solide base de départ vers la Terre sainte. Occupé plus qu’il ne l’a souhaité aux affaires politiques, I. est aussi un réformateur de l’Église. Avec beaucoup de discernement, et plus de souplesse que ses prédécesseurs, il choisit d’accueillir dans l’Église des mouvements multiformes qui, sur le thème de la « pauvreté évangélique », cherchent à répondre au besoin d’un encadrement religieux plus proche des fidèles (nouvelles paroisses urbaines, prédication et explication des Écritures aux laïques) et se sont développés sur les marges, sinon hors de l’Église officielle. Une partie des Vaudois est ainsi « récupérée », de même que les « Humiliés » qui prolifèrent dans les grandes villes italiennes. Ainsi s’explique aussi la reconnaissance donnée à saint Dominique, l’accueil fait à saint François. Le pape tente également de promouvoir la réforme des monastères bénédictins, avec moins de bonheur. Du 11 au 30 novembre 1215, le concile de Latran IV (12e concile oecuménique) marque le point d’orgue du pontificat. L’affluence est considérable : 412 évêques (la moitié environ d’Italiens, 67 du royaume de France), plus de 800 abbés, prieurs et doyens, mais presque aucun représentant des Églises grecques d’Orient. De nombreuses décisions sont prises concernant le gouvernement de l’Église, la vie des clercs (costume, qui n’est pas encore normalisé) et la vie des chrétiens (obligation de la communion pascale). Le concile sanctionne la lutte contre les hérésies, la politique de croisade, mais aussi la ségrégation des juifs, astreints au port d’un costume distinctif. Preuve du poids hiérarchique, mais aussi moral, de la papauté, les canons de Latran IV passent dans les statuts synodaux, qui tout au long du XIIIe siècle se multiplient dans les diocèses européens. Quand I. meurt le 16 juillet 1216, il lègue à ses successeurs une Église romaine métamorphosée et une situation politique toujours délicate. Il laisse aussi des sermons et de nombreux écrits, dont la plupart remontent à sa jeunesse : divers traités juridiques et liturgiques assez peu originaux (sauf à donner la définition classique de la transsubstantiation), mais aussi un traité ascético-moral, Les Misères de la condition humaine, qui, dans un style scolaire et une inspiration vétérotestamentaire (Ecclésiaste), décrit la vanité du siècle que le pape a ensuite si souvent éprouvée. Connu par des centaines de manuscrits et d’éditions (il est encore lu dans les collèges jésuites du XVIIe siècle), le traité est, ironie de l’histoire, anonymement condamné au XIVe siècle par l’inquisiteur catalan Nicolas Eymerich, qui ne brille certes pas par la pondération, pour avoir peint la déchéance de l’homme en des termes trop désespérés. C’est ignorer qu’I, voulait lui donner une suite, décrivant la Rédemption. C’est ignorer aussi qu’I, citait encore la Bible pour porter un jugement désabusé sur son engagement dans le siècle : « Celui qui touche la poix se salit. »

INNOCENT III (Anagni, 1160-Rome, 1216). Pape (1198-1216) le plus puissant du Moyen Âge. Il imposa son autorité aux grands souverains d'Europe et encouragea en Espagne la reconquête du pays sur les Arabes. Il fit prêcher la quatrième croisade, lutta contre l'hérésie albigeoise en prêchant la croisade dite des Albigeois (1208) et réunit le quatrième concile du Latran (1215). Il est considéré comme le théoricien de la théocratie pontificale. Voir Alexandre III, Frédéric II, Grégoire VII, Jean sans Terre, Otton IV, Philippe II Auguste, Raimond VI, Urbain II.

Liens utiles

- Étienne Langtonvers 1150-1228Cardinal du titre de Saint-Chrysogone, Étienne Langton fut nommé archevêque deCanterbury par Innocent III en 1207, de préférence à John Grey, évêque de Norwich, que leroi Jean avait choisi.

- Jean-Paul SARTRE « J'aime New York... » (Situations III, 2)

- Anacaona, Acte III, scène 7, Jean Métellus (1937-2014)

- JOINVILLE, Jean, sire de(1224-24 décembre 1317)ChroniqueurIl est le fils du sénéchal des comtes de Champagne, Simon de Joinville,et de la fille d'Etienne III, comte d'Auxonne, Béatrix, elle-même cousinede l'empereur Frédéric II.

- Henri III1207-1272Fils du roi Jean, Henri III n'avait que dix ans lorsqu'il succéda à son père : le gouvernementdu pays incomba en réalité à son justicier, Hubert de Bourg.