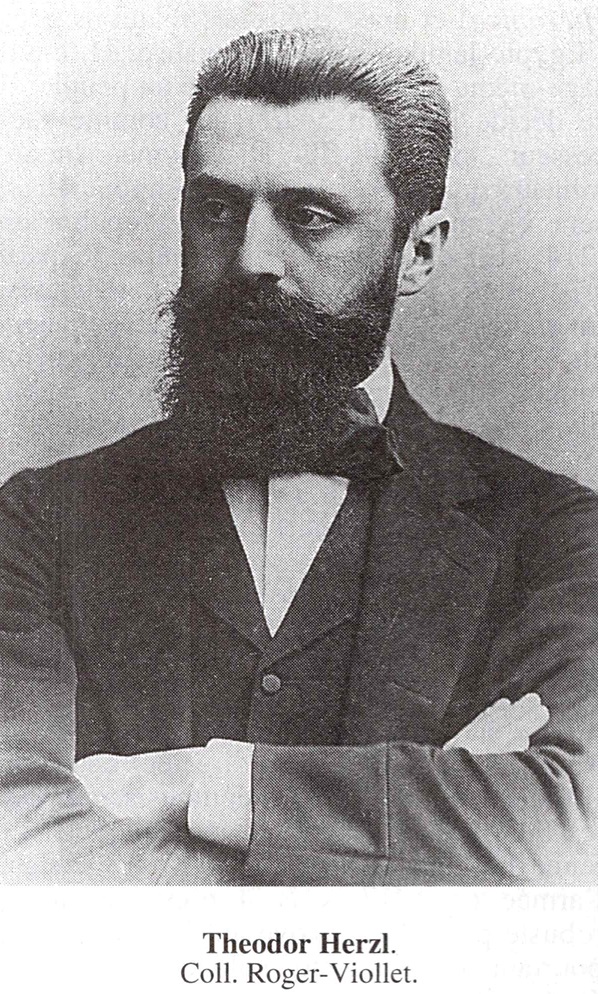

HERZL Theodor. Ecrivain juif hongrois

HERZL Theodor. Ecrivain juif hongrois, fondateur du sionisme. Né à Budapest le 2 mai 1860, mort à Edlach, près de Vienne, le 3 juillet 1904. Avec sa famille il alla habiter Vienne, en 1878, où il fit son droit; diplômé en 1884, il commença son apprentissage judiciaire, d'abord dans la capitale, puis à Salzbourg. Mais il l'abandonna rapidement pour se consacrer au théâtre et au journalisme, avec succès. En 1891, la Neue Freie Presse, le grand journal libéral viennois, l'envoya comme correspondant à Paris, où il suivit la

politique de la IIIe République et écrivit Le Palais-Bourbon [Das Palais Bourbon], scènes de la vie parlementaire française. L'affaire Dreyfus ranima en lui la conscience du drame de son peuple et cette même année, 1895, il publia à Vienne un opuscule L'Etat Juif [Der Judenstaat], dans lequel il faisait connaître aux Israélites et au monde son projet d'un Etat juif, solution du problème israélite. En 1897 il créait le mouvement sioniste, l'Organisation sioniste, le Congrès sioniste, puis la Banque coloniale, le Fonds national hébreu, en somme tous les organes essentiels pour la réalisation du plan. Dès lors il commença sa propagande auprès de la diplomatie et de l'opinion publique européenne pour le retour des Juifs dans leur antique Terre Promise, et pour la fondation d'un Etat hébreu. Cela lui paraissait une nécessité universelle, l'unique moyen de résoudre le problème juif qui n'était pas, d'après lui, un problème religieux mais un problème national devant être abordé et discuté par la politique mondiale. Pour son idée, il rendit visite à des rois, des princes, des hommes d'Etat, de Londres à Constantinople, de Saint-Pétersbourg à Rome ; il frappa à la porte des millionnaires israélites et réveilla chez les foules le vieux rêve du retour à la Terre Promise, sans pourtant obtenir aucun résultat pratique. Il mourut à quarante-quatre ans, son coeur n'ayant pu supporter en effet le combat inégal et incessant mené à la fois contre la politique et contre les hommes.

En dehors de L'Etat Juif, il écrivit son Journal en trois gros volumes (Berlin, 1922, 1923), un roman utopique, Altneuland (Leipzig, 1904), dans lequel il décrit la future Palestine hébraïque, un drame Le Nouveau Ghetto [1894] Récits philosophiques [Berlin, 1900], et seize comédies traitant de sujets sociaux; enfin, des nouvelles et des feuilletons pour le grand journal viennois dont il était un collaborateur apprécié. En 1897, il fonda et dirigea l'organe du mouvement sioniste, Die Welt. Sa plus grande oeuvre est l'Etat d'Israël, né de son rêve après un peu plus de cinquante ans, le 14 mai 1948, ainsi qu'il l'avait prophétiquement annoncé.

HERZL Theodor. Ecrivain juif hongrois, fondateur du sionisme. Né à Budapest le 2 mai 1860, mort à Edlach, près de Vienne, le 3 juillet 1904. Avec sa famille il alla habiter Vienne, en 1878, où il fit son droit; diplômé en 1884, il commença son apprentissage judiciaire, d'abord dans la capitale, puis à Salzbourg. Mais il l'abandonna rapidement pour se consacrer au théâtre et au journalisme, avec succès. En 1891, la Neue Freie Presse, le grand journal libéral viennois, l'envoya comme correspondant à Paris, où il suivit la

politique de la IIIe République et écrivit Le Palais-Bourbon [Das Palais Bourbon], scènes de la vie parlementaire française. L'affaire Dreyfus ranima en lui la conscience du drame de son peuple et cette même année, 1895, il publia à Vienne un opuscule L'Etat Juif [Der Judenstaat], dans lequel il faisait connaître aux Israélites et au monde son projet d'un Etat juif, solution du problème israélite. En 1897 il créait le mouvement sioniste, l'Organisation sioniste, le Congrès sioniste, puis la Banque coloniale, le Fonds national hébreu, en somme tous les organes essentiels pour la réalisation du plan. Dès lors il commença sa propagande auprès de la diplomatie et de l'opinion publique européenne pour le retour des Juifs dans leur antique Terre Promise, et pour la fondation d'un Etat hébreu. Cela lui paraissait une nécessité universelle, l'unique moyen de résoudre le problème juif qui n'était pas, d'après lui, un problème religieux mais un problème national devant être abordé et discuté par la politique mondiale. Pour son idée, il rendit visite à des rois, des princes, des hommes d'Etat, de Londres à Constantinople, de Saint-Pétersbourg à Rome ; il frappa à la porte des millionnaires israélites et réveilla chez les foules le vieux rêve du retour à la Terre Promise, sans pourtant obtenir aucun résultat pratique. Il mourut à quarante-quatre ans, son coeur n'ayant pu supporter en effet le combat inégal et incessant mené à la fois contre la politique et contre les hommes.

En dehors de L'Etat Juif, il écrivit son Journal en trois gros volumes (Berlin, 1922, 1923), un roman utopique, Altneuland (Leipzig, 1904), dans lequel il décrit la future Palestine hébraïque, un drame Le Nouveau Ghetto [1894] Récits philosophiques [Berlin, 1900], et seize comédies traitant de sujets sociaux; enfin, des nouvelles et des feuilletons pour le grand journal viennois dont il était un collaborateur apprécié. En 1897, il fonda et dirigea l'organe du mouvement sioniste, Die Welt. Sa plus grande oeuvre est l'Etat d'Israël, né de son rêve après un peu plus de cinquante ans, le 14 mai 1948, ainsi qu'il l'avait prophétiquement annoncé.

Herzl, Theodor (Budapest 1860-Edlach, près de Vienne, 1904) ; fondateur du sionisme politique.

H. choisit d’être écrivain après ses études de droit à Vienne. Si ses succès de dramaturge sont médiocres, c’est principalement par ses articles qu’il se fait connaître. Correspondant parisien de la Neue Freie Presse de Vienne, il dépeint avec justesse la vie politique et culturelle française. Issu d’un milieu favorable à l’assimilation, c’est surtout pendant son séjour à Paris que H. est confronté aux mouvements antisémites. Même s’il doit affronter l’antisémitisme dès sa jeunesse (c’est l’antisémitisme autrichien qui l’oblige à renoncer à une carrière de juge), c’est à Paris qu’il s’intéresse de plus en plus au destin de la Diaspora. Les événements de l’affaire Dreyfus lui confirment l’urgence de chercher une solution satisfaisante au destin des juifs. Sans connaître et sans contacter les premiers mouvements « sionistes » prônant le retour des juifs en Palestine, et après s’être engagé sur diverses fausses pistes, H. essaie de gagner d’éminentes personnalités juives à l’idée d’un Etat juif indépendant. N’y parvenant pas, il publie en 1896 L’État juif. Il y développe l’idée de créer un Etat juif indépendant sur la base de la nationalité. Puisque l’assimilation des juifs n’est pas réalisable, dit-il, les juifs doivent prendre conscience du lien national qui les unit. La souveraineté sur le territoire palestinien (H. avait également pensé à l’Argentine) devrait permettre une immigration organisée, à la différence de « l’infiltration secrète ». Cet écrit, qui fait beaucoup de bruit, est ridiculisé et combattu et par les milieux antisémites et par les juifs favorables à l’assimilation (« les rabbins contestataires »), tandis qu’il trouve un large écho parmi de nombreuses couches de la population, en particulier parmi les juifs de l’Est. H. réunit non sans mal ses partisans, fonde le Congrès sioniste mondial (1897) et entre en contact avec des princes européens (l’empereur Guillaume II, le sultan Abdul Hamid II). Pour éviter les difficultés politiques, le programme de Bâle (1897) exige «la création en Palestine d’un foyer national ouvertement reconnu pour le peuple juif », puis (au troisième congrès) une charte sous l’autorité de la Turquie. L’échec de son activité diplomatique, le manque de moyens financiers et les lourdes attaques émanant de ses propres rangs à cause de son intérêt momentané pour les propositions anglaises (projet d’implantation en Ouganda) ruinent sa santé et entraînent sa mort précoce en 1904. H., pour avoir lancé l’idée d’un État national juif, est considéré comme le père du mouvement sioniste, auquel il a donné une dimension politique.