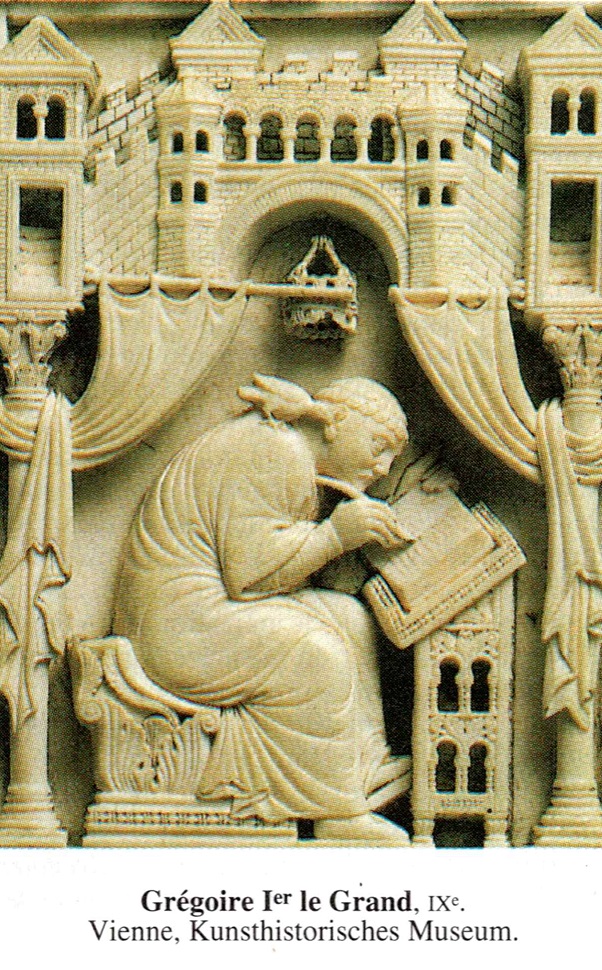

GRÉGOIRE le Grand, saint

GRÉGOIRE le Grand, saint. Né vers 535 à Rome où il mourut en mars 604. Issu d'une noble famille de sénateurs, destiné à la carrière politique il remplit, encore très jeune (573), la charge de « praefectus urbi ». Emu par la misère profonde qui régnait à Rome et en Italie, frappé par la vanité des choses terrestres, à la mort de son père il consacra son patrimoine à des oeuvres charitables et religieuses. Il fonda six monastères sur ses terres de Sicile et un dans son palais du Celius qu'il plaça sous l'invocation de saint André et où il prit l'habit bénédictin. Toutefois sa personnalité, sa pratique de la chose publique faisaient de lui un homme précieux en cette époque troublée, et Benoît Ier l'arracha à sa solitude pour le nommer « diaconus regionarius » en 577 ; l'année suivante Pélage II l'envoya comme légat à Constantinople où il resta de 579 à 585. Il fut élu pape à l'unanimité le 3 septembre 590. Son pontificat fut troublé par la peste, l'invasion lombarde, le siège de Rome, le schisme des Trois Chapitres, les luttes contre Byzance. Il dut non seulement faire face à ces difficultés mais il s'attaqua également à résoudre d'autres problèmes : pacification de la péninsule, unification de l'Occident par l'évangélisation et la reprise de contact avec les peuples déjà convertis. Se substituant ainsi à l'autorité impériale défaillante, il organisa la défense de l'Italie centrale, de Rome et de Naples. Il établit entre autres des relations étroites avec le roi de France et l'épiscopat français. Il possédait une sensibilité très vive et sut admirablement concilier ses exigences mystiques de moine avec un respect et une sympathie profonde pour l'humanité souffrante. Son oeuvre littéraire claire, simple et souvent éloquente constitue le commentaire le plus lumineux de son pontificat. Il faut citer : les Lettres , où il s'adresse aux puissants, le Pastoral , où il se préoccupe de la formation des prêtres, les Homélies , sur l'Evangile et sur Ezéchiel, les Dialogues , les Moralia sur Job . Si son activité politique fut importante, son oeuvre littéraire demeura jusqu'à la fin du XIIe siècle une source de méditation et de lumière spirituelle pour tout l'Occident. On lui attribue également l'Antiphonaire Grégorien .

GRÉGOIRE le Grand, saint. Né vers 535 à Rome où il mourut en mars 604. Issu d'une noble famille de sénateurs, destiné à la carrière politique il remplit, encore très jeune (573), la charge de « praefectus urbi ». Emu par la misère profonde qui régnait à Rome et en Italie, frappé par la vanité des choses terrestres, à la mort de son père il consacra son patrimoine à des oeuvres charitables et religieuses. Il fonda six monastères sur ses terres de Sicile et un dans son palais du Celius qu'il plaça sous l'invocation de saint André et où il prit l'habit bénédictin. Toutefois sa personnalité, sa pratique de la chose publique faisaient de lui un homme précieux en cette époque troublée, et Benoît Ier l'arracha à sa solitude pour le nommer « diaconus regionarius » en 577 ; l'année suivante Pélage II l'envoya comme légat à Constantinople où il resta de 579 à 585. Il fut élu pape à l'unanimité le 3 septembre 590. Son pontificat fut troublé par la peste, l'invasion lombarde, le siège de Rome, le schisme des Trois Chapitres, les luttes contre Byzance. Il dut non seulement faire face à ces difficultés mais il s'attaqua également à résoudre d'autres problèmes : pacification de la péninsule, unification de l'Occident par l'évangélisation et la reprise de contact avec les peuples déjà convertis. Se substituant ainsi à l'autorité impériale défaillante, il organisa la défense de l'Italie centrale, de Rome et de Naples. Il établit entre autres des relations étroites avec le roi de France et l'épiscopat français. Il possédait une sensibilité très vive et sut admirablement concilier ses exigences mystiques de moine avec un respect et une sympathie profonde pour l'humanité souffrante. Son oeuvre littéraire claire, simple et souvent éloquente constitue le commentaire le plus lumineux de son pontificat. Il faut citer : les Lettres , où il s'adresse aux puissants, le Pastoral , où il se préoccupe de la formation des prêtres, les Homélies , sur l'Evangile et sur Ezéchiel, les Dialogues , les Moralia sur Job . Si son activité politique fut importante, son oeuvre littéraire demeura jusqu'à la fin du XIIe siècle une source de méditation et de lumière spirituelle pour tout l'Occident. On lui attribue également l'Antiphonaire Grégorien .

Grégoire Ier le Grand (v. 540-604) ; pape [590-604].

A la charnière des temps antiques et médiévaux, des mondes orientaux et occidentaux, G. déploie, en quatorze années de pontificat, une activité immense, qui a son écho dans une abondante production littéraire et épistolaire. Dominant l’histoire de son temps, il devient aussi une référence, essentielle de la culture occidentale et de l’Église latine. Issu d’une puissante famille romaine, il suit un cursus prestigieux mais comme tracé d’avance : il est confronté à la gestion administrative de Rome durant ses fonctions de préfet de la Ville (v. 572-574) ; il est fondateur de monastères sur ses domaines patrimoniaux (à Rome sur le Monte Celio comme en Sicile) ; il est apocrisiaire, représentant du pape à la cour impériale de Constantinople (v. 579-586). Il a alors tout ce qu’il faut de science, de formation aux affaires, de rigueur monacale, pour monter sur le trône de Pierre (consacré le 3 sept. 590). À Rome et dans la chrétienté, il agit avec énergie et savoir-faire, mais aussi humilité : rien ne le dit mieux que le contraste entre le titre de « consul de Dieu » (consul Dei) que lui donne son épitaphe et le titre, qu’il lègue à ses successeurs, d’ « évêque [de Rome], serviteur des serviteurs de Dieu » (episcopus servus servorum Dei) ; et que sa correspondance, où s’entremêlent les thèmes récurrents du poids intolérable des affaires temporelles, de la gestion attentive des biens de l’Église de Rome, de l’essor missionnaire de la chrétienté vers les « Barbares », des grands débats théologiques. Il est, par son autorité morale, l’un des principaux artisans du rayonnement de l’Église romaine, qui, antérieure et prestigieuse, n’a pas encore la primauté. Faisant son possible pour écarter la menace des Lombards, qu’il ne peut détourner de l’arianisme, réorganisant la gestion du patrimoine de l’Église de Rome, il étend les interventions pontificales hors de l’Italie, tout en restant respectueux du pouvoir supérieur du basileus ; cela n’empêche pas les tensions avec l’empereur Maurice. Il enregistre avec joie la conversion des rois wisigoths à la foi de Nicée, joue les directeurs de conscience auprès des Francs. Avec Augustin, il envoie la première mission auprès des Anglo-Saxons païens (596), apportant des réponses nuancées aux problèmes posés sur les méthodes d’évangélisation. Les lettres de G., enregistrées par ses bureaux, ne nous sont parvenues qu’au travers de compilations tardives et incomplètes, mais d’autres de ses œuvres ont eu, dès son vivant, une importante diffusion, source de réflexion et d’imitation des siècles durant. Dans la Régula pastoralis, G. dresse le portrait du parfait évêque, pasteur attentif de son troupeau. Nombreuses sont les œuvres d’exégèse, homélies ou Moralia sur Job. Plus accessibles par leur forme et leur langue vivantes, par la narration colorée de vies exemplaires et de miracles surprenants, les Dialogues sont la première grande œuvre hagiographique du Moyen Âge occidental ; le deuxième livre, tout entier consacré à saint Benoît de Nursie, rappelle la vocation monastique de G.

Bibliographie : C. Dagens, Saint Grégoire le Grand, culture et expérience chrétienne, 1987.

GRÉGOIRE Ier, dit LE GRAND, saint (Rome, v. 540- id., 604). Premier grand pape (590-604) depuis la fin de l'Empire romain, il fit de la papauté la principale puissance de l'Occident et favorisa l'évangélisation des royaumes barbares en Europe. Il apparaît comme l'un des principaux fondateurs de la chrétienté médiévale. Appartenant par sa famille à l'aristocratie romaine, Grégoire exerça d'abord d'importantes fonctions dans l'administration de la ville de Rome. Puis il abandonna la vie laïque, se fit moine et se retira dans l'une de ses propriétés qu'il transforma en monastère bénédictin de Saint-André. Élu pape en 590, il réalisa en quelques années une oeuvre considérable. Il organisa tout d'abord la défense de Rome contre les Lombards, donnant ainsi à la papauté un prestige important. Il lutta contre les désordres de l'Église, simplifia la liturgie et affirma la primauté de Rome sur le patriarche de Constantinople mais aussi sur le clergé catholique d'une partie de l'Occident. S'appuyant sur les moines bénédictins, il s'attacha à l'évangélisation des Barbares, entreprenant la conversion au catholicisme des Wisigoths, des Lombards, des Angles et des Saxons. Grégoire le Grand est l'auteur de nombreux ouvrages auxquels se référèrent nombre d'ecclésiastiques aux siècles suivants. La tradition lui attribue la création du chant grégorien qui lui est en réalité postérieure. Voir Augustin de Canterbury (saint).

Liens utiles

- Lors de son allocution au Banquet Nobel du 10 décembre I960, Saint-John Perse déclara : « Mais plus que le mode de connaissance, la poésie est d'abord le mode de vie et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes, il existera dans l'homme des âges atomiques : parce qu'il est une part irréductible de l'homme.» Vous vous efforcerez d'apprécier, à l'aide d'exemples tirés de vos lectures ou de votre expérience, ces propos du grand poète français, récemment disparu.

- HUGUES CAPET(vers 941-24 octobre 996)Roi de France (987-996)Fils aîné d'Hugues le Grand, Hugues fut surnommé Capet parce que,comme ses ancêtres, il était abbé laïc de Tours, où était conservée larelique du manteau de saint Martin, la capa.

- Nicolas Ier le Grand (saint)800-867Pape en 858, il anathématise Photius qui lui rend la pareille (858).

- Louis XIV le Grand Le 14 mai 1643, lorsque meurt Louis XIII à Saint-Germain-en-Laye, LouisXIV a cinq ans.

- Grégoire Ier le Grand par Georges Dufner Les écrits consacrés à la vie et à l'oeuvre de Grégoire le Grand, dès l'origineet jusqu'à nos jours, sont particulièrement nombreux.